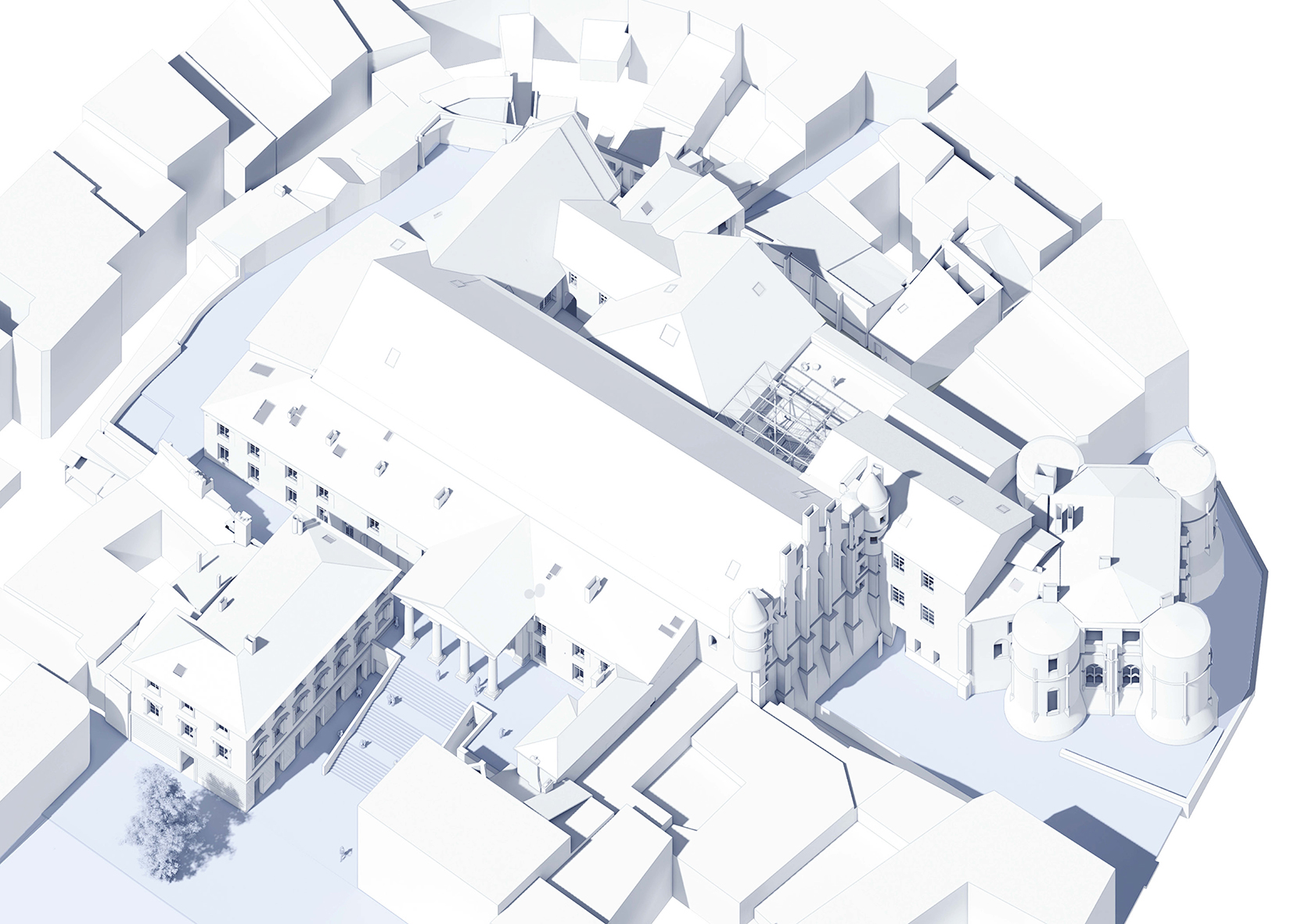

L’opération Camus se déploie dans un contexte sensible : dans l’hyper-centre de Paris, à l’intérieur de l’enceinte des Archives Nationales, ouverte au public. Protégé dans sa globalité par une démarche Monument Historique, ce site emblématique pour le Ministère de la Culture se situe également dans le périmètre du plan de Sauvegarde et de mise en valeur du Marais.

Sur près de 10 000 m², le programme inclut plusieurs bâtiments – dont de magnifiques hôtels particuliers, issus de différentes époques de construction – et prévoit l’installation de plusieurs entités du ministère, dont la DGP et la DGCA. Cette opération renvoie ainsi autant à l’institutionnel, à l’Histoire, au patrimonial, qu’à la création artistique, la contemporanéité, l’innovation.

Sans dichotomie, l’intervention architecturale fait écho à cette dualité.

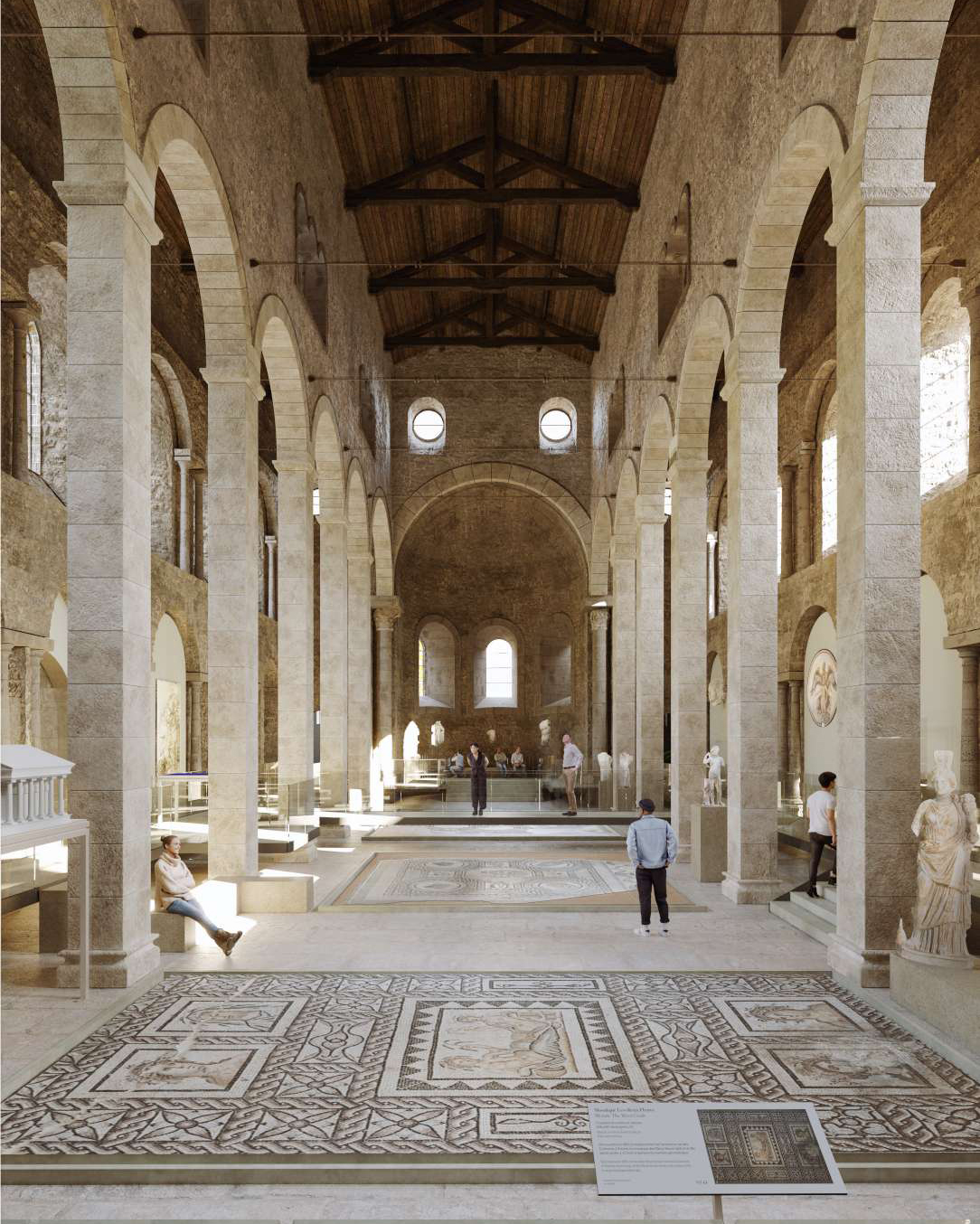

De manière générale, les accidents, imperfections ou traces de l’ancien sont considérés comme autant de cas particuliers à éventuellement conserver ou souligner par des traitements appropriés, sans systématiquement chercher à les « maquiller ». Cependant, des stratégies d’approches sont aussi envisagées en fonction de la nature des espaces offerts par les différents bâtiments. Il ne s’agit pas de choisir un parti pris unique et commun à l’ensemble du projet mais plutôt d’user de postures différentes en fonction des éléments plus ou moins remarquables qui interféreraient avec lui.

La première posture consiste à se fondre avec l’existant, imaginer une intervention discrète qui s’efface et disparaît quasiment, pour révéler et mettre en valeur des éléments remarquables existants : une intervention au service du contexte, un projet ‘caméléon’ ou un ‘cadre’ soulignant les qualités du site. Elle est davantage choisie pour traiter le cloisonnement créé dans son rapport à l’existant, sa capacité à s’adapter, à l’épouser, à le refléter.

La seconde est une intervention en contraste, une prise de possession affirmée des lieux, osant afficher son identité, non pas au détriment du bâti mais dans un dialogue entre deux entités. Les espaces communs et partagés sont des espaces plus marqués dans ce sens ; de même que les agencements et le choix des mobiliers participent à établir ce dialogue.

Accueil : « Arnaud Lapierre, Rondin, prototypé par l’Atelier de Recherche et de Création du Mobilier national »

Espaces remarquables : « Aménagement réalisé en partenariat avec le Mobilier national et la villa Noailles »